2021年1月1日,廣州美術學院某教授的《鴨兔元旦》作品展覽在廣州開幕。

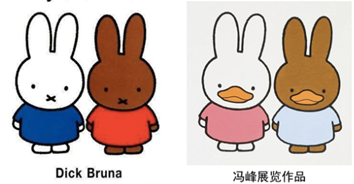

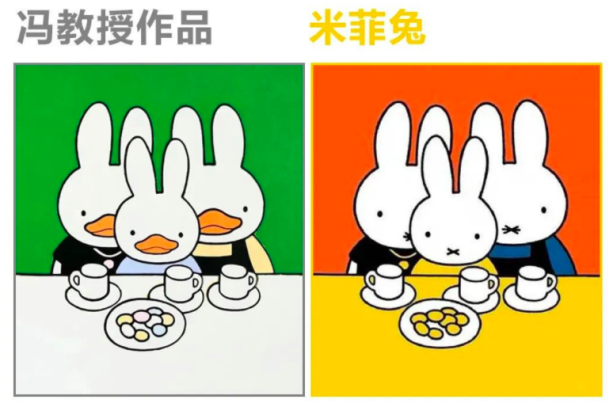

1月15日,該展覽上的作品被網友“木子七Mindy”發微博指責抄襲了荷蘭畫家迪克·布魯納(Dick Bruna)的經典卡通作品Miffy米菲兔。該卡通形象大量出現在晨光文具上,因而被許多人熟知。從對比圖片來看,該教授的“鴨兔”卡通形象與米菲兔十分相似,最大的不同在于將米菲兔的嘴巴從標志性的“x”換成了一張鴨嘴。近些年來,創作者一旦被貼上“抄襲”的標簽,將面臨嚴厲的輿論審判,例如:于正和郭敬明因多年前抄襲所背負的道德債,到今天依然還不清。而本次事件的當事人更是具有教授身份,“學術不端”又是另一個極端為公眾所不齒的行為。因此,此事迅速發酵,引發吃瓜群眾熱議。2020年1月16日,該教授在自己的微博回應:“藝術創作是一種社會研究,一切我們熟悉的商業符號都屬于公共知識和信息,都是藝術創作的詞匯,也是研究的對象,研究它的路徑,研究它是如何浸入我們的記憶。至于是否侵權?請大家相信法律。”在支持者眼中(尤以從事藝術工作者居多):這是后現代解構藝術中常見的創作方式,你們不懂。但在反對者眼中:抄就是抄,打著藝術的幌子抄更無恥。為了鼓勵促進創作,著作權法給予權利人保護的同時,又開了個口子。這個口子稱之為“合理使用”,即在一定的條件下允許不經權利人同意而使用其作品,防止權利過于壟斷而不利于大眾的創作積極性。因此,上述爭議的核心問題就在于教授的這種創作方式是否構成“合理使用”,而被法律允許。許多法律人在學法階段,會被推薦看一部電影《羅生門》。這部電影告訴我們,同一件事,在不同的人口中會演繹出多個不同的版本。因此要評論一個問題,需要盡可能多的了解事情的真相。從本事件的源頭,網友“木子七Mindy”發表的微博來看,“要不是被報道出來,我真的不能相信這是真實發生的”,說明其信息來源是一個報道,并非展覽本身。而大部分在該教授微博底下謾罵的網友,其信息來源甚至只是這個微博,因此可能存在信息隨著傳播而發生重大偏差的情況。筆者在此補充一些細節,以便于更為客觀的分析本事件。首先,該教授已經在展覽中暗示了作品創作的原型,并且在事后解釋了動機。在展覽入口的第一個展品,即名為《有人說我像米菲》。在黑色的背景下,用紅色線條勾勒出了鴨兔的形象,并且在其嘴邊掛有一滴“淚珠”。雖然,其采用了“像”的措辭,但通過這種方式對外提示了“米菲”的形象,引發大家的比較,并非刻意回避。可為何要使用“像”,筆者猜測其創作初期形象可能確系原創,但由于“米菲”的形象本就是用最簡單的線條繪成,極易產生近似的表達,被人指出像后,就干脆直接使用米菲形象了。該教授在接受《南方人物周刊雜志》采訪時說:“我是在用大眾熟知的商業形象做藝術創作,我在嘗試用一代人的共同記憶,但是我的創作所呈現的故事內容,又是在當下發生的。”因此,對他而言,米菲在其作品中更多的是一種象征,象征著每個人自己。事先自我揭示,事后又坦白承認的這種做派,與一般抄襲者“死鴨子嘴硬”拒不承認的姿態有所不同。其次,教授的創作過程具有階段性,其展覽中并非只有一種“鴨兔”形象。展覽中展出了教授基于對格式塔心理學上的典型例證“鴨兔圖”的感悟,從而創作出的第一階段作品。在該階段的作品中,鴨的嘴巴從另一個角度來看也是兔的耳朵,表達的是人們在不同情境下會產生不同的感覺和認知。展覽中也展出了教授第二階段的作品。其此時將鴨兔進行實體融合,將鴨嘴安在兔頭上,或是將兔耳朵安在鴨頭上,從而產生了新物種的原始模型。直至后一階段,教授才考慮將上述新物種以一種卡通形象的方式表達,這才出現了具有爭議的“鴨兔”卡通形象,以及后續采用該形象的一系列的衍生作品。從最終的呈現來看,“鴨兔”的卡通形象事實上已經與心理學上“鴨兔圖”概念發生重大變化。雖然“爭議作品”并非其展覽全部,但教授利用該動畫形象,表現出了大家生活中的各種場景,所占整個展覽的比重較大,在各種報道中,最常見的也是該部分內容。該教授此前就曾基于其他商業標志進行過藝術創作,并且是具有一定解構性的。例如其曾經將麥當勞的商標調轉個頭做成了一個噴水裝置。麥當勞的商標倒轉后如同一個“屁股”,噴水則如同撒尿。同樣,他也對愛馬仕、香奈兒等品牌的商標標識做過文章。因此,通過現有的素材進行再加工,呈現一種新的展現形式,是該教授習慣性的創作方式。其作為廣州美院“實驗藝術系主任”,決定了其藝術展現形式相較于傳統藝術會更具有顛覆性。綜合上述事實至少說明,教授刻意使用米菲形象,所作出的這一套“鴨兔”展品,在一定維度上具備創作的延續性,同時也帶有一位藝術從業者關于藝術執拗的理解。盡管事實如此,但從現有著作權法及其一般原理來看,教授的這種做法似乎仍然超出了合理使用的范疇。首先,教授認為“我們熟悉的商業符號都屬于公共知識和信息”,從出發點就存有謬誤。著作權本身是一種私權,不論作品知名度高低與否,大眾是否熟悉,只要作品在著作權法保護范圍內,任何人都不能隨意侵犯其權利;并且,知名度越高的作品,其受到保護的商業價值往往越大。比較知名的一個例子是法國觀念藝術之父馬塞爾·杜尚所繪的《帶胡須的蒙娜麗莎》,這幅作品其實是直接在一幅達·芬奇名作《蒙娜麗莎》的印刷品上,用鉛筆涂上了山羊胡子而產生的,這是一個典型的對公共知識和信息的利用。著作權法中對于作品保護具有一定期限。根據我國現行著作權法,作品的保護期限,為作者終生及其死亡后五十年,其他國家的著作權法也有類似規定。杜尚在為蒙娜麗莎加上胡須時其實已經距離其作者達芬奇逝世達四百年,早已不在當時著作權法保護期內,該作品已流入公有領域。而米菲兔的形象由荷蘭畫家迪克·布魯納最早在1955年創作,作者于2017年去世。由于中國與荷蘭都加入了《伯爾尼公約》,因此上述作品受到我國著作權法保護,其保護期限至2017年后第五十年,權利目前由該畫家的合法繼承人所行使。因此,米菲作品由權利人享有著作權,不屬于“公共知識和信息”,他人要想使用應受到極其嚴格的限制。其次,教授將其藝術創作視為一種“創作研究”,但對外展覽已超出個人研究范圍。著作權法的確規定了“為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品”屬于合理使用,但該條款有個前提是“為個人目的”。例如,臨摹他人作品,以此研究他人作品的筆法、意境,進行繪畫技能的自我提升,自然受到上述條款規制。如果將上述作品對外展覽,顯然已經超出了個人目的,而帶入了參展方展覽的目的。或許從藝術家的角度看來,觀察大眾在欣賞展覽時的反饋也是其研究的一部分,但大眾欣賞展出作品本身絕非出于配合作者“研究”的目的。要把展覽這個行為也強加到創作研究中,這明顯擴大了對于法律的解釋。再次,教授認為這是對米菲作品的一種“有意挪用”。但是,挪用他人作品也不能超出合理使用范圍。利用他人作品的基礎進行再加工,這在藝術創作中也比較常見。這主要分兩種情況:1、如果通過再創作,原作品所要表現的精神內涵沒有發生較大變化,只是在表達方式上或是載體上發生改變,那這種再創作屬于改編。改編他人作品需要經過權利人同意。2、如果通過再創作,實現了原作品的功能和價值上的根本轉換,例如是對原作品的批判和諷刺,或是通過再創作賦予原作品嶄新的功能和價值,那么以上創作可以視為是一種轉換性的合理使用。應該說從本意上,教授想走的是轉換性使用的這條創作路線。他想把米菲作為一代人的象征,將其作為一種符號,在該符號上結合當代生活進行創作。這是一只拎著包包的鴨兔,包上的logo跟著名奢侈品品牌香奈兒的商標極其相似,觀眾可以從中看到自己,讀到當代都市女性對于奢侈品的崇拜。作者刻意將香奈兒商標兩邊打了個轉,可以想象這里面或多或少帶有表達了作者對于奢侈品嘲諷的態度。單從這幅作品上來看,符合一定的轉換性使用的創作方式。但是,轉換性使用是否構成合理使用,與轉換性的程度相關。該作品名為《彩蛋是鴨蛋嗎?》,與米菲原作品的構圖完全相同,甚至連三只杯子的擺放方向,以及餐盤中食物的數量都完全一致。教授通過作品名稱,給大眾提供了一些思考,誠然鴨兔和鴨蛋的這種關聯性在原作中確實是不具備的,但這樣的思考顯然不足以帶來轉換性。除此之外,類似于這樣與原作構圖相同的作品,在整個展覽中還有許多。與其說這是一種創作,還不如說這是一種對于原作品的再解讀。因為這種所謂的“創作”并不體現在于作品的表達上,而是體現在思想上,從著作權法角度看,這不會產生新的作品。更需要注意的是,轉換性使用是否構成合理使用,還與整體的“適當性”相關。即不能有過度使用,否則就會不合理的損害權利人的利益。例如,在整個展覽中,僅夾雜個別米菲兔轉換性作品,或者有多件針對不同形象的轉換性作品,但均點到為止,那么可謂適當;但若在展覽中大篇幅使用米菲兔的轉換性作品,甚至成為了展覽的主要部分內容,那顯然就超過了適當的范圍。綜上,雖然教授主觀上認為其對于米菲的使用符合藝術創作的規律。但是從法律的角度分析,已然超出合理使用的范圍,構成侵權。也有些創作者出現一種擔心,在創作過程中是否會碰巧與他人作品雷同,因而卷入“抄襲”風波。這些創作者其實大可以放心,著作權侵權判斷的原則是“接觸加實質性相似”,即使作品本身相似,但如果創作者是獨立創作,而并未接觸過他人作品,那么是不構成侵權的。教授已自曝其接觸過米菲作品,自然不在本條討論范圍之內。如果創作者故意抄襲,那不僅在道德上將受到人們的唾棄,也會面臨法律嚴懲。我國近年來對于知識產權的保護越來越重視,在已公布并將于2021.6.1施行的新《著作權法》中更是引入了關于侵權的懲罰性賠償制度。教授說道:“是否侵權?請大家相信法律”,這句話的潛臺詞可概括為:“要是侵權早就有人告我啦!沒人告我,即不侵權”。的確,民事侵權不告不理;教授是否需要承擔民事侵權的法律責任,需要看米菲兔的版權方是否有起訴的意愿;但是否侵權與是否承擔侵權責任是兩回事,沒有控告讓其承擔侵權責任,不表示其行為不侵權。此外,如果侵權方的侵權行為同時損害公共利益的,行政機關可以主動追究行政處罰;侵權行為情節嚴重的,甚至要承擔刑事責任。

但是,也正如教授所說“無論是什么樣的觀點,都是在為藝術的普及發聲”。我們需要更多關注在法律框架下藝術創作邊界的理性探討和法律分析,而不是看到作品相近似就認定“抄襲”而出現的謾罵。

>>> 作者簡介

在知識產權領域從業超過10年,主要從事商標、著作權、專利的爭議解決。曾為得力、盾安、大搜車、正華、長川、SKG等多家知名企業以及《向往的生活》、《中國新說唱》等多檔節目提供過知識產權專項法律服務。

畢業于中國人民大學法學院,專注于知識產權法律事務,具備較好的知識產權理論基礎。熟悉商標基礎業務,擅長商標評審類案件,在商標駁回復審、撤三答辯、無效答辯方面具有一定的實戰經驗。曾服務于盾安、三維通信、舜宇、大搜車等企業,致力于為客戶提供全方位、多層次法律服務。